昭和の日(休日)、新緑の境内に赤ちゃん連れのご家族が一同に集まり、和やかな笑いが広がり、健やかな成長を願うユニークな神事が行われます。

当日はチンドン屋のイベントなども予定しています。

|

|

| 神社の総代さんに抱っこされ 特設土俵で東西向かい合って始めます。 |

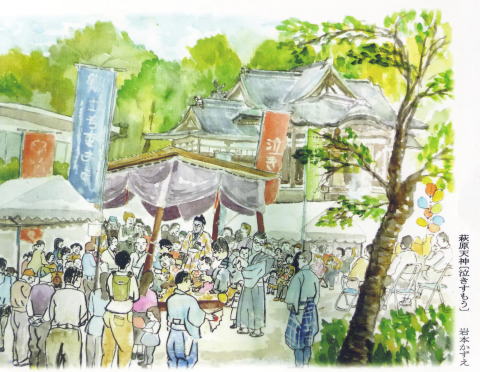

◎堺市在住 画家 岩本かずえ様 萩原天神 泣き相撲 |

- 一昨年の10月1日より昨年の9月30日までに生まれた男女のあかちゃんが対象です。

- 神社からは、お宮参りに来られた方々には3月中にダイレクトメールでご案内致します。

-

参加ご希望の方は、メール又は電話でも申し込みを受付致します。

泣きすもうの具体的な進行

- 拝殿に入り赤ちゃんの健やかな成長祈願をします。

- 神社の宮総代さんも含め境内に設けた特設土俵のお祓いを行います。

- 土俵の西東でカミシモを着けた神人(総代)が親御さんから稚児を預かり東西に分かれて 本当の相撲のように重々しく又、面白く振る舞う行司のさい配によりニラミアイ、泣きアイ、 なかには笑いアイもします

- 行司のノコッタ、ノコッタの声のなか、神人は両者に土俵の土を付けます。

- 勝負アリの行司のグンパイで、勝負は両者の勝ち、又は引き分けとなります。

- 泣き大将も選ばれ 見ている人の笑い声が絶えません。又同じ年齢の子供を育てる親として、ご近所のコミュニケーションもできます。

神社と相撲について

相撲の起源は古く垂仁天皇(紀元前)の御代に大和の国において当麻蹴速と野見宿禰が力競いをし、野見宿禰が

勝ち、後の世に相撲の神と仰がれている。

又平安時代には宮廷で相撲節会が行われるようになり、これは国家 安泰、五穀豊穣を祈る儀式ともなりました。

更に時代が下がって武家の時代になっては、大名が力士を集め上覧 相撲を行いましたが、それがやがて職業相撲集団となり、四股名を付けることも生まれました。

又江戸時代には社寺の建立のために、寺社奉行の許可を受けて勧進相撲としての興行相撲が行われました。

しかし普段は、氏神さまの境内で村の若者が豊作を祈願して宮相撲(草相撲)が毎年行われてました。

現在各地の神社には小中学生による草すもうや、泣きすもう、また形だけの相撲や目に見えない神さま と相撲を取るなどの神事が行われています

又平安時代には宮廷で相撲節会が行われるようになり、これは国家 安泰、五穀豊穣を祈る儀式ともなりました。

更に時代が下がって武家の時代になっては、大名が力士を集め上覧 相撲を行いましたが、それがやがて職業相撲集団となり、四股名を付けることも生まれました。

又江戸時代には社寺の建立のために、寺社奉行の許可を受けて勧進相撲としての興行相撲が行われました。

しかし普段は、氏神さまの境内で村の若者が豊作を祈願して宮相撲(草相撲)が毎年行われてました。

現在各地の神社には小中学生による草すもうや、泣きすもう、また形だけの相撲や目に見えない神さま と相撲を取るなどの神事が行われています