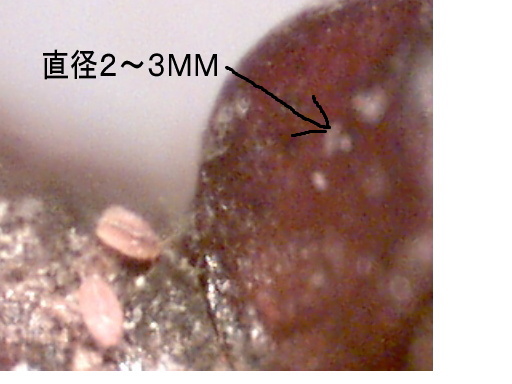

見るのも気分が悪くなるタマカタカイガラ、この黒く丸いのが成虫であり、卵ではない。大きさは3mmから4mmの黒褐色をしている。

写真で少し解りづらいがピンク色した小さなものが見られるのが、卵からかえったばかりの幼虫で、この幼虫の時だけ動き回るようで、一定期間が過ぎれば適当なところに活着してしまう。時期を過ぎれば薬剤を散布しても効力がない。

ご飯粒のような楕円形をした卵。写真は60倍の拡大鏡で写したもので肉眼では卵など観察出来ない。これは4mmぐらいの成虫を切り裂いてふ化中の卵を撮影したものである。この4mmの成虫に数百個以上の卵を持っている。卵の色は白からピンクが少しかかっている。撮影時はふ化中。

タマカタカイガラから、ふ化したばかりの幼虫で枝の表面をうろうろと歩き回る。画像では解りにくいが数本の足と昆虫のような触角をもっているようである。小さいので肉眼では確認不能。

この時期でないとスプラサイド乳剤の効き目が無い。

右に見える球形は成虫である。その横にピンク色したのがふ化したばかりの幼虫で、こちょこちょと歩き回るが肉眼では見えない。色はピンク色をしている。その内適当なところに活着して動き回るのを止め、樹木の養分を吸う春先のころから新芽とともに急激に成虫となる。